●彫刻がつなぐ町の歴史

登山や名水のイメージが強い本市に、40基を超える野外彫刻がある。人や動物をモチーフにした彫像から抽象的なものまで、市内に点在する作品は、素材だけでなく、デザインも個性豊か。11月には、秦野丹沢野外彫刻展で選考された2点が、仲間入りする予定だ。

「秦野の彫刻は、クオリティが高いものが多いですね」と話すのは、東海大学の篠原准教授。学芸員課程の授業を受け持つ傍ら、県内外の美術に関するシンポジウムや協議会に有識者として参加している。昭和62(1987)年に開催された、本市初の彫刻展「丹沢野外彫刻展」の応募総数は662点。近い時期に行われた近隣市の彫刻展より、200点以上多いというから驚きだ。「山々に囲まれた自然豊かなロケーションが、彫刻家たちの創作意欲をかき立てたのかもしれませんね」

当時の受賞作品を厳選したのは、日本初の彫刻展を開催に導いた評論家など、美術界の重鎮たち。今回の彫刻展にも、彼らの系譜を引く美術館館長などが選考協議会の委員として参加したという。自身も委員を務めた篠原准教授は、「全国に誇れる彫刻が地元にあることを、ぜひ知ってほしいです」と語る。

●触れる身近なアート

野外彫刻の魅力を、「いつでも、誰にでも開かれていること」と話す篠原准教授。美術館や博物館の展示物は、作品保護のために触れられないものが多い。鑑賞者と作品の間に隔たりができ、どこか格式高く思われてしまうことも。

一方で野外彫刻は、自由に触れることはもちろん、ベンチ代わりに座れるものもある。また、直接手で触れられるので、目の不自由な人でも、その造形や質感まで感じることができる。じかに触れる体験は、ただ見るよりも作品に愛着が湧き、日常の暮らしの中にアートが息づいていることを気付かせてくれるという。

風雨にさらされることを想定し、頑丈に造られている野外彫刻も、手入れをしなければ劣化してしまう。「彫刻は、造って終わりではありません。設置した後に生を受けるんです」。管理を続けていくためには、作者や自治体だけでなく、地域の協力が重要だと篠原准教授は説く。

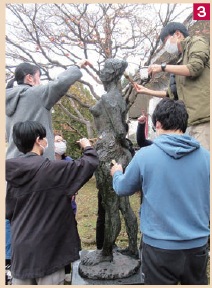

授業の一環として企画した「彫刻を触る☆体験ツアーin秦野」は、そうした取り組みの一つ。一般参加者も募り、学生と共に清掃メンテナンスを行っている。「美術鑑賞」というと少し身構えてしまうが、「みんなでお掃除するイベント」なら、ぐっとハードルが下がる。参加者からは、「掃除した彫刻にまた会いに行きたいな」という声も。作品に残った彫刻ノミや作者の指の跡に触れることで、人の手で造られていることも実感できる。「汚れていたら、顔だけでもきれいにしてあげたい」。体験に参加した後も、そんなふうに思ってもらえたらと篠原准教授は願っている。

●彫刻が育む地元愛

まずは興味を持ってもらうため、市では、「野外彫刻鑑賞アートウオーキング」やデジタルスタンプラリーなどを実施している。篠原准教授からは、「作者本人の作品解説や彫刻の制作技法の体験などもできたら面白いですよね」とさらなる展開のアイデアも。今回、設置する2作品もイベントやグッズ展開などで積極的に活用すれば、関心を引く起爆剤になるはずだ。

「彫刻に愛着が湧き、その彫刻がある地元・秦野をもっと好きになる。そんな存在になってほしいですね」と篠原准教授。学校や仕事の帰り道、待ち合わせの合間など、ふと彫刻に気付いたときは、少し足を止め、触れてみてほしい。彫刻のある日常は、きっとこれまでと街の景色が変わるはずだ。

1 4月に開催した「秦野丹沢野外彫刻展」のマケット(模型)展。全国から91点が集まった

2 年2回実施している「彫刻を触る☆体験ツアー」で使うメンテナンス道具一式。カラフルなブラシで、参加する子供を飽きさせない工夫も

3 NITTANパークおおねにある「希望」を清掃。目や鼻など細部まで汚れをチェックする

問い合わせ:文化振興課

【電話】83-6309