「伝統的酒造り」は、カビの一種「こうじ菌」を使って、杜氏(とうじ)や蔵人といった酒蔵の職人が、米や麦などの原料を発酵させて酒を醸す技術。500年以上前に原型が確立され、長い月日の中で、蔵人たちが各地の風土に応じて試行錯誤し、磨き上げてきた。本市でも、秦野盆地が有する「天然の水がめ」が酒造りの源になっている。

1 蒸し上がった米は冷ましてタンクへ。低温を保つことで、味に角が立たないように

2 (株)金井酒造店の米山和利杜氏(59歳)。手に持つ「黒笹」は、令和6年東京国税局酒類鑑評会で優等賞首席を受賞

3 「みらいざけプロジェクト」では農家の作業に蔵人も参加

4 もろみをかき回す「櫂(かい)入れ」。発酵具合を確認しながら温度のむらをなくす

●丹沢の恵みでつなぐ伝統

「自分たちがやってきたことが世界に認められたんだと実感しますね」。ユネスコ無形文化遺産への登録という吉報を耳にし、じっと酒瓶を見詰めるのは、市内で唯一の酒蔵、(株)金井酒造店の米山杜氏。明治元年から続くこの老舗で、10年前から酒造りの指揮を執っている。

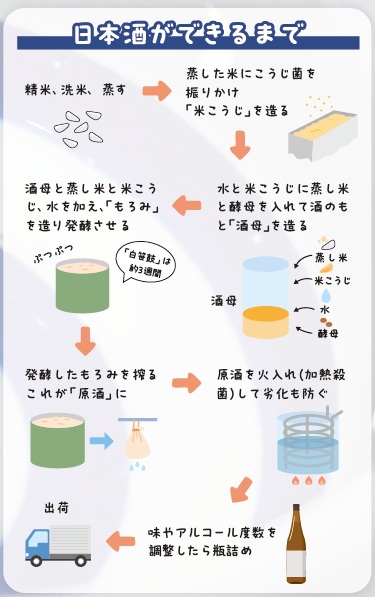

日本の酒造りが評価されたのは、受け継がれてきた知識と技術。同社でも、150年以上にわたり歴代の蔵人たちが守りつないできた。「感覚的な部分が多くて、なかなか機械にはできない仕事です」。蒸し上がった米の状態、発酵の進み具合、味や香りなど、全ての工程で五感を研ぎ澄ませることが必要不可欠だという。

酒の味わいを左右するのは、成分の約8割を占める「水」。「水がおいしい秦野は、酒造りに適しているんです」。敷地内の井戸に湧く水は適度にミネラルを含み発酵に必要な酵母を活発にする。丹沢の恵みともいえる水を仕込みに使うことで、やわらかく癖のない酒に仕上がるという。

この水を使って造られてきたのが、看板銘柄の「白笹鼓」。「この街では、元来濃い味付けが好まれていたそうです」と米山杜氏。味の濃い料理に合うよう、濃醇旨口(のうじゅんうまくち)に造られているそう。その味わいを基に、トレンドに合わせて調整しているという。

●地酒造りの未来

一方で、新たな酒造りにも挑戦している。おととし始めたのは、100パーセント地元産の米と水で酒を造ろうという「みらいざけプロジェクト」。市内の農家の協力を得て、初年度は約2000平方メートルの水田で酒米を栽培。昨年度は作付面積を4倍以上に広げた。「秦野の水の良さ、丹沢の豊かな自然を知ってもらいたい」と今後の取り組み拡大にも前向きだ。

さらに、新たなファン獲得のため、新ブランドの立ち上げにも取り組む。若者や女性などをターゲットにフルーティーで飲みやすい酒を開発。「白笹鼓」よりも低温で発酵期間を延ばし、これまでにない味わいに仕上げた。首都圏を中心に全国へ販路拡大を目指している。「秦野という街を知ってもらうきっかけになればいいですね」

「伝統と革新の協奏」を掲げ、挑み続ける老舗の酒蔵。無形文化遺産登録という好機に、酒造りを通して地域を活性化させたいと意気込む。「海外、県内外からたくさんの人に酒蔵を見に来てもらって、秦野の街に触れてもらえれば」とほほ笑む米山杜氏。誰もが気軽に立ち寄れる地域に開かれた酒蔵を目指す。伝統の技と丹沢の恵みが醸す酒は、これからも〝地域の顔〟として親しまれていくだろう。