まきを背負った姿は有名だが、残した功績まではあまり知られていない金次郎。彼の教えを広め、「かながわの100人」にも選ばれた功労者2人が本市出身であることも忘れてはいけない。報徳サミットに向けて、彼らの人生やその根底にある教えを紹介する。

■二宮金次郎について知る、学ぶ

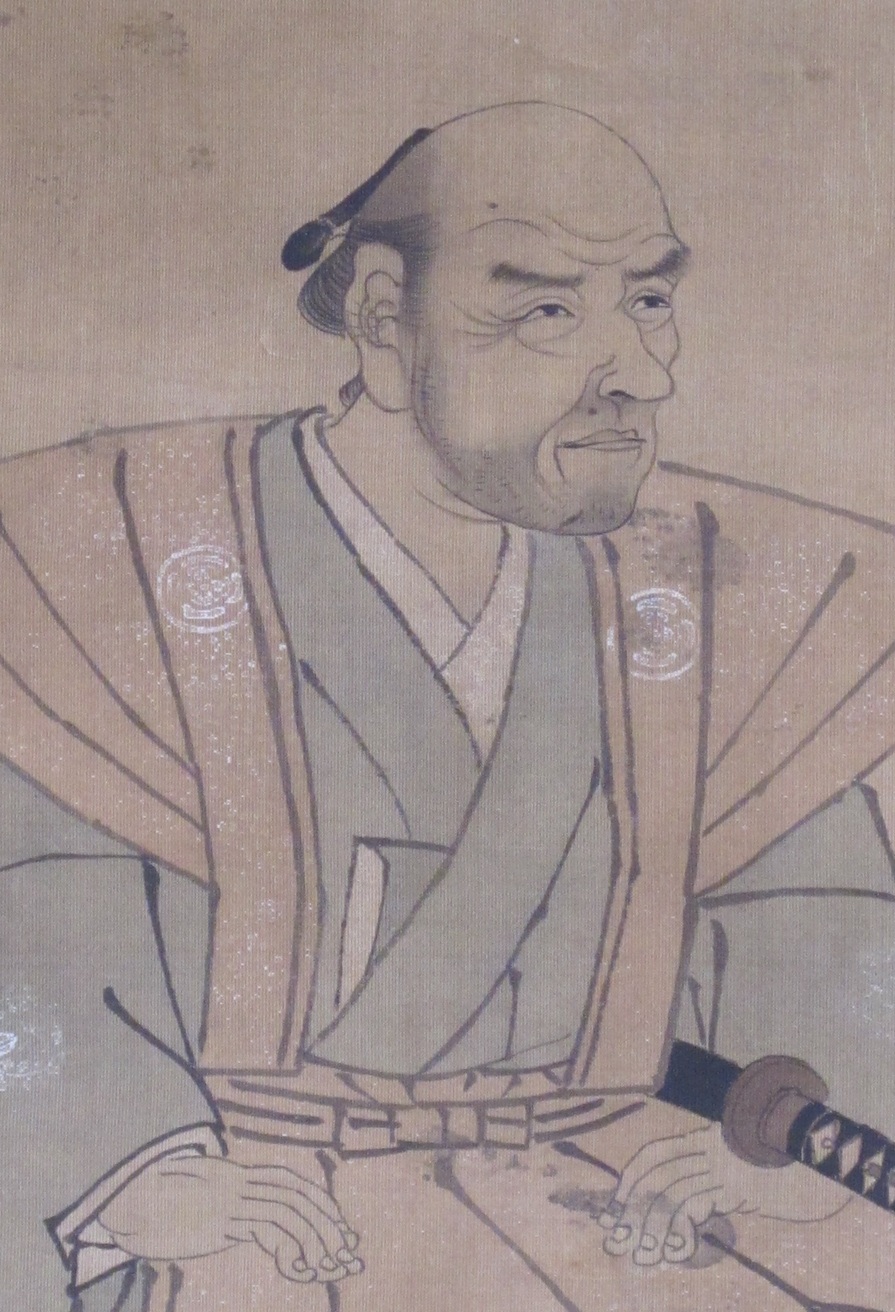

●二宮金次郎(尊徳)(1787~1856年)

相模国栢山村(現在の小田原市)生まれ。豊かな農民の家で育つも、田畑が洪水で流され、10代で両親も亡くし、叔父の家に預けられる。厳しい境遇にもめげず、農業や勉学に励み、時にはよその家に住み込みで働くなど、懸命に努力を続けた金次郎。実家の土地を買い戻し、24歳で二宮家を再興した。

小田原藩主にもその名が知られるようになると、藩主の分家が治める桜町(現在の栃木県真岡市)の復興を命じられる。重い年貢や天災で、人も土地も荒れていた桜町。役人の妨害などに遭いながらも、小田原の家を売り払うほどの覚悟で取り組んだ結果、10年後には年貢の量が2倍以上に。生涯で、600を超える村々を救った偉人として語り継がれている。

不屈の心で改革を続けた農村のヒーロー

◇金次郎豆知識

平均身長が155センチ前後だったといわれる江戸時代に、約180センチ、90キロとの記録も残っている。目や声も大きく、非常に迫力があったそうだ。

◇報徳思想

人や物に備わる長所や価値などを「徳」として、その「徳」を社会に役立てようとする金次郎の核となる考え方。

収入を得ても、ぜいたくはせずにみんなでお金を出し合い、貧しい人への貸し付けや橋・道路の整備に使った

《報徳思想を構成する四つの要素》

・至誠

報徳思想の土台となる誠実な心

・推譲

生活の中で得た知識や蓄えを家族や社会のために譲る

・勤労

社会に役立つ成果を考えながら一生懸命働く

・分度

自分の立場や状況に合った範囲の中で生活する

◇一円融合

全ての人や物が互いに働き合い、一体となって結果が出る。異なる長所や性格、身分などを認めて協力し合い、社会に役立てることが重要だと説いた。

村の運営について村人同士で話し合う様子は、イモがこすれてきれいに磨かれる様子に倣い、「芋こじ会」と呼ばれた

◇積小為大

あんどんをともす油を得るために、アブラナを育てた経験から、大きな成果を成し遂げるには、小さな努力を積み重ねることが必要だと説いた。

村人に分けてもらったひとつまみの種が翌春には約10キロにもなり、十分な油と交換できた

■報徳の教えを広めた秦野市の偉人

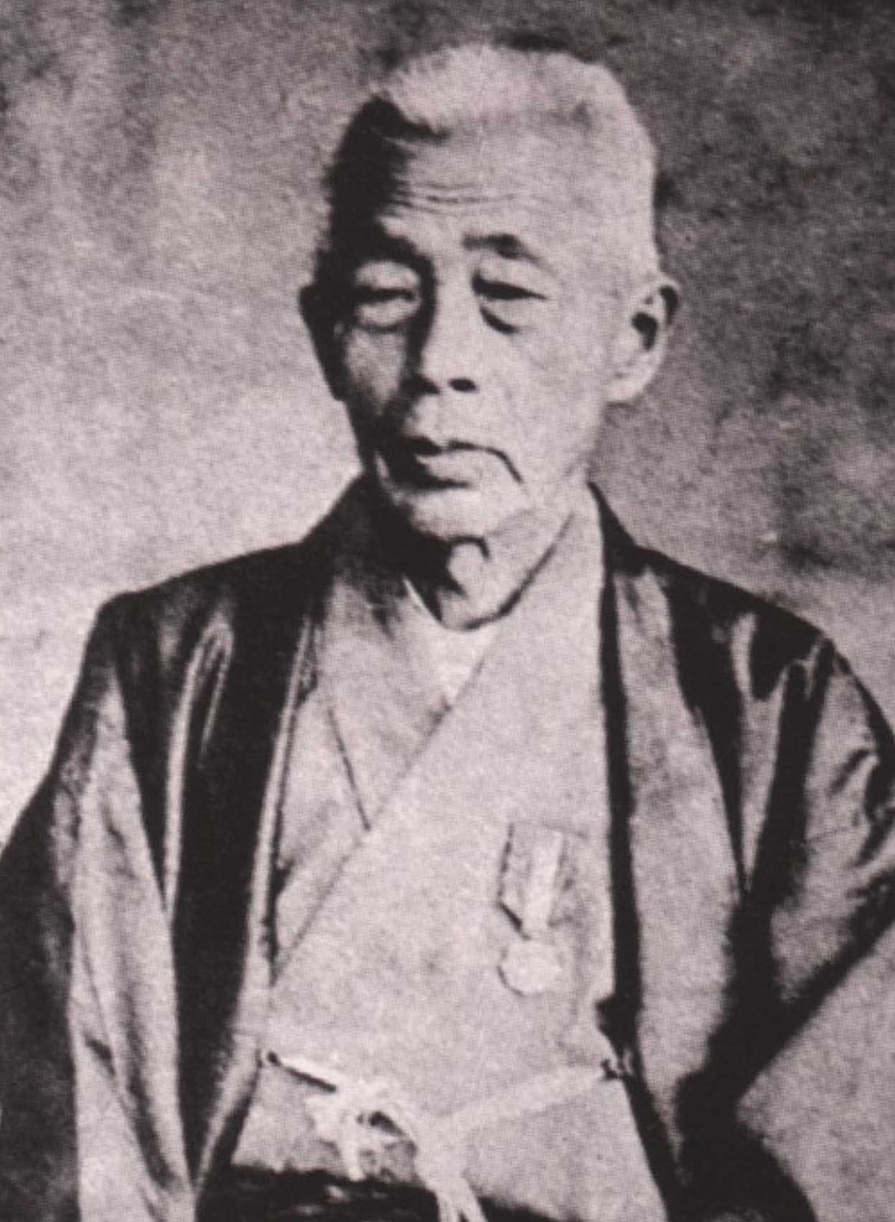

●安居院庄七(1789~1863年)

相模国蓑毛村(現在の蓑毛地区)に生まれる。穀物商として働くが、投資に失敗して多額の借金を作ってしまい、54歳の時、お金を借りるために金次郎のいる桜町へ向かう。面会はできなかったが、弟子たちの会話を通じて教えに触れ、心を入れ替えた庄七。質の良い商品を安く売る「報徳商い」などを実践し、借金を完済した。

金次郎の教えを実践し、横曽根村(現在の小蓑毛地区)を復興に導いた後、教えを広めたいと現在の静岡県西部や関西でも普及活動を開始。その結果として結成された組織は、大日本報徳社に名を変え、現在まで教えを広め続けている。

報徳の教えを広めた遅咲きの功労者

●草山貞胤(さだたね)(1823~1905年)

平沢地区の御嶽神社に生まれた後、19もの神社の神職を兼務。その中の神社の氏子だった「二宮四大門人」の1人、福住正兄から報徳の教えを学んだ。

葉タバコ栽培の研究もしていた貞胤。耕作方法を秘伝にする農家が多い中、自らが改良した栽培技術を広く教えることで全体の品質が向上し、秦野たばこは全国三大銘葉の一つに数えられることになる。

正兄と共に、金次郎を祭る報徳二宮神社の創建に取り組み、葉タバコ栽培で得た財産を資金に充てるなど尽力した貞胤は、同社の初代社掌も務めた。

報徳の教えを受け継いだ秦野たばこの祖

■時代を超える2人の教え

●「乱杭(らんぐい)の 長し短し 人こころ 七に三たし 五に五たすの十」

市農業協同組合

宮永均代表理事組合長

JAはだのの玄関前にたたずむ安居院庄七の歌碑。「川に立てた杭は、長い物から短い物まで互いに働き合って、川の流れを和らげる。人間も完璧ではなく、長所や短所を補い合って大きな力を発揮できる」という「助け合いの精神」を今の時代に伝えている。

「組織の活動を通じて社会貢献をしようというのが、報徳思想から学んだ我々の基本理念です」と語るのは、宮永代表理事組合長。同組合の創立45周年を記念して発刊した伝記「安居院庄七」の編さんに携わり、組合員への教育事業の一環として、その教えを広めている。

助け合いを体現したのは、令和3年。コロナ禍で苦しむ市民へ、組合員や「はだのじばさんず」の出荷者から集めた米や野菜などを配った。「一人一人が、誰一人取り残さないという思いでやっていました」。給食のない夏休み期間だったこともあり、特に保護者から、感謝の言葉が絶えなかったという。

かつて安居院の尽力で復興した横曽根村が、余剰金で栽培した作物の中には、葉タバコも。江戸時代後期から脈々と受け継がれてきた葉タバコの地位を確立したのは、草山貞胤。草山が今の時代に残したものは、作物を育てる技術だ。「彼の教えに沿って、秦野の人は何事も工夫するようになりました」。葉タバコ耕作は終了したが、作物に合った土作りなどの技術が施設園芸といった現代の農業にも息づいているという。

「組織を核として、報徳の精神が広がれば」と組合長。教育事業で学んだ組合員がそれぞれの地域に戻り、報徳思想を広めることで、さらに住みよい街づくりができるはずだと主張する。まさに「推譲」の教えである。

今年は全国報徳サミットの開催30回目の節目に、国連が定めた国際協同組合年、そして市制施行70周年が重なる。この記念すべき年に、今大会実行委員会の副会長でもある組合長は、『報徳』が何か、若い世代にも知ってもらう機会になるとうれしいです」と意気込む。

問い合わせ:生涯学習課

【電話】84-2792